「人を好きになるということ」

執筆者:<べとりん>

概要

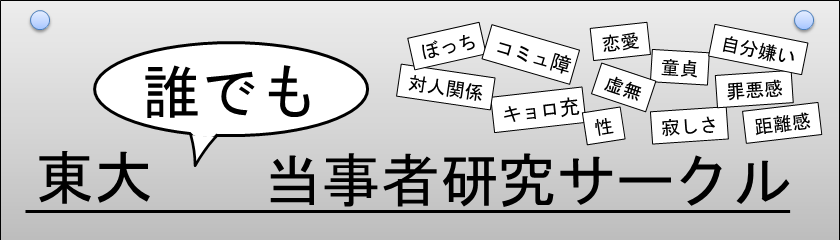

当会ではこれまでに何度か「人を好きになるということ」というテーマで当事者研究会を行ってきた。

どうやら、「生きづらさ」の中でも、「恋愛」に関する悩みはとても多いらしい。

東大という場所柄か、私の周りでは特に「人の好きになり方が分からない」「そもそも人を好きになるって何?」という悩みをしばしば聞く。

「人を好きになるということ」とは一体何なのか。

この話題はすでに何度も出ているが、まとまりのないままに終わってしまうのが常であった。

どう考えても答えの出ない問題ではあるが、

議論の土台として、私なりに今まで聞いてきた話を一つのモデルとして整理してみた。

なお、本稿は全て異性愛を想定して書かれている。

前提:現象学的が提示する「世界の理解され方」

現象学の理論を駆使しながら説明するために、詳しいことを説明する前に、必ず次の一文について理解してほしい。

大前提:いくつかの現象学的理論によれば、人は物事を「ある可能性の中における、それが世界とどのように関わるかという図式」の中において理解する。

例えば、小さな女の子が、ショーケースの中のパフェを見て、「おいしそう!」と声を上げたとする。この時何が起こったのかを例に、上の一文を説明しよう。

当然であるが、この時の女の子は、パフェを「目にした」だけであって、「食べて」はいない。

だが、女の子はそのパフェのことを「おいしそう」と理解する。

なぜ食べてもいないパフェのことを、女の子は「おいしそう」と判断できるのか。

それは、女の子がすでに「食べた時」のことを考えているからである。

この「食べた時」のことを、「ある可能性」と呼んでいる。

この「食べた時」という時空の中では、パフェは「食べられて」いる。

パフェは「食べられる」という形で世界と関わり合っている。これを「図式」と呼ぶ。

この「図式」は、「パフェ」という存在を規定する。

このような「図式」の元に「パフェ」が理解される限り、

パフェは、「おいしく食べられるための存在」以外では在り得ない。

すでに女の子にとって、そのパフェは「食べ物」であり「甘酸っぱくて」味がするもの、としてすでに認識されているのであって

例えば、実はそのパフェはクリームは粘土で作られていて食べられるものではないとか、

ビルの20階から落とした生卵を受け止めるためのクッションとして作られたとか、

そういう可能性は女の子の頭の中をかすめもしないのである。

このように、パフェを見て、それを「食べ物」であり「甘酸っぱい」味がするものと認識することを、「解釈」と呼ぶ。

物事に「解釈」を与える働きのことを、「まなざし」と呼ぶ。

私たちの世界は、「解釈」によって形作られている。

そもそも、女の子が「パフェ」を見た、と言ったが、女の子の目に届いたのは色とりどりの光の束にすぎない。ショーケースの中に本当に「パフェ」なる存在があるのか、女の子には分からないのである。

だが、女の子はそれを見て、パフェというおいしくて食べられる存在だと認識する。

女の子の世界は、このような「解釈」によって作られている。

私たちは「解釈」によって、物事を「ある可能性の中の図式」の中に閉じ込めてしまう。

パフェを見て「おいしそう」と感じた時点で、すでにパフェはある未来の地点で「食べられている」のであり、実はそのパフェは食べられなかった、という可能性は女の子の頭の中から失われている。

未来のある地点のことを、わざわざ「可能性」と呼称するのはそのためである。

パフェは「食べた時」の中で理解されるが、必ずしもそのパフェは未来のどこかで食べられるとは限らない。もしかしたら食べ物ですらないかもしれない。

だが、女の子がパフェを見た時、女の子の頭の中には、「そのパフェが食べられている」という未来のある地点(=「ある可能性」)が、実感を持って描かれている。

女の子の世界の中で、パフェはすでに「食べ物」以外では在り得ない。

可能性や図式には、「強度」がある。

例えば、カブトムシの幼虫を見て、それを「食べた未来」を想像する日本人はあまり多くないだろう。

だが、国によっては、カブトムシの幼虫を見て「おいしそう」と評する人もいる。

これは、カブトムシの幼虫を見た時に、それから連想される「ある可能性の中における、それが世界とどのように関わるかという図式」が異なるからである。

私たち日本人にとっては、「カブトムシを食べる」という経験が少ない。

そのため、そのカブトムシが「食べられるという可能性」が頭の中で実感をもって描かれにくい、

一方で、タコを見ると、それを「食べた未来」を想像することは容易いが、国によっては、そんなの考えもできない、と言う人もいるだろう。

その可能性が、自分にどの程度の実感を持って迫ってくるかを、「強度」と呼称する。

以上、パフェの理解のされ方について述べてきたが、

これはパフェだけでなく、世界の全てのもの、さらに私自身の理解の仕方にも当てはまるとされる。

例えば、ハサミは「紙を切る」という可能性の中で理解されるし、

鳥の羽は「空を飛ぶ」という可能性の中で理解される。

私がまさに漏れそうになってトイレに向かって走っている最中なら、

尿意は「漏れる」という可能性の中で理解されるだろうし、

走っているという自分の行為は「トイレに間に合う」という可能性の中で理解される。

「人を好きになるということ」の二分類

私が何かを「愛している」という時、それを大きく以下の2つの要素に分類してみる。

1.私がその対象を見たとき、その対象が生み出す「可能性」に惹きつけられること。

2.私という存在がその対象との関わりの図式の中で成り立っているということ。

たいていの恋愛は、1と2が重なり合うような形で進む。

1.私がその対象を見たとき、その対象が生み出す「可能性」に惹きつけられること

(*これを便宜的に「アンテ・フェストゥム的恋愛」と名付ける。「憧れ」に近い恋愛の形であり、どちらかといえば「愛」より「恋」に近い。)

女の子がパフェを見た時、パフェは女の子に「食べた時」という可能性を想起させた。

このような形で、ある対象は、それを見るものに対して何らかの可能性を想起させる。

女の子は、たとえそのパフェを買えないと分かっていても、

そのパフェをキラキラした目で見つめながら、ショーケースの前を離れようとしないかもしれない。

女の子の頭の中では、すでに「パフェを食べた時のおいしさ」が実感を伴って迫ってきているのであり、

女の子はそれに魅了されている。

この状態を、その対象が生み出す「可能性」に惹きつけられると表現する。

「アンテ・フェストゥム的恋愛」が成立するためには、

その「可能性」が十分な強度を持ってさえいれば、必ずしもその「可能性」の中で「私自身」と対象の関わりが成立している必要はない。

(極論をいえば、こちらの恋愛では、「私」という存在は観察者としてのみ必要であり、恋愛を成り立たせる役者としては不必要である。)

先ほどの女の子が、パフェが食べられないと分かっていても、すでにパフェを食べた時のおいしさに呑まれているように、

理屈では「その可能性は起こり得ない」と分かっていても、その可能性が十分な強度を持つことはあり得るからである。

もちろん、その対象と関わっている「誰か」が、ある程度私と距離の近い「取り換え可能」な何かであることは必要である。

ハムスターがひまわりの種を食べているのを見て、ヒマワリの種が「おいしそう」に見えてくることがあるが、

これはハムスターに対しては私たちが感情移入でき、ハムスターとなってヒマワリを食べている自分を想像できるからである。

例えば「(母性溢れる)優しいお姉さん」(艦これの愛宕さんのような)について考えてみる。

そもそも、「優しい」という言葉自体が、「その人が別の人と会った時にどのように関わるかという図式」の中で定義される言葉である。

「優しいお姉さん」を見た時、すでに私たちは、パフェを見て「食べた時のおいしさ」の実感と共にパフェを理解するように、

「優しく受け止めてもらった時の癒し」と共に、その「優しいお姉さん」を理解するのである。

逆に言えば、ある女性のことを、私が「優しい」と理解したとき、すでに私は(「優しい」の定義によるが)「相手に優しく対応された時のこと」を想起している。

未来の可能性の想起は、具体的であるとは限らない。

例えば私たちが政治家を選ぶとき、

「この人ならこれからの日本を良くしてくれるだろう」などと言うことがある。

また、いままでの学校を卒業して、別の学校へと進学するとき、

「高校(大学)生になったら、新しいことがいっぱい待ってるに違いない」などと言ったりする。

このように、新しい存在、新しい環境によって、自分の未来に「新しい良いこと」がもたらされるだろう、という形の「未来の可能性」もある。

どこかミステリアスな相手に対して、「予測もつかない可能性」を想起することはあり得る。

楽しいデートを何回も企画してくれた彼氏に対して、「この人と一緒にいると楽しい」という思った時、

それはその人の存在が「一緒にいる時の楽しさ」と共に理解されるようになった、ということである。

サプライズは、「何が起こるか予想がつかないけど、何かうれしいことが起こる未来」を想起させることにつながる。

ここまで、「魅力的な可能性」についていろいろ論じてきたが、

別の視点として、「可能性の強度」について考えてみる。

どれほど魅力的な可能性だとしても、それが実感につながらなければ意味がない。

カブトムシの幼虫がどんなに美味だとしても、食べたことが無い人にとっては、それは「惹きつけられる可能性」にはならないのである。

しばしば、「男性は手の届きそうな女性に惚れやすい」などと言われるが、

「手の届きそうな女性」であるほど、日常のことあるごとに「付き合った時のこと」を想起しやすい。

「思わせぶりな行動」などというが、思わせぶりとはまさに魅力的な可能性を想起させるような行動のことである。

逆に、「相手が自分と関わっているような可能性」を想起しにくい相手に対しては、敬遠しがちであるかもしれない。

高嶺の花などと言うが、「自分とは住む世界が違う」相手が、自分と話している姿を想像するのは難しい。

そのような相手に対しては、「可能性に惹きつけられる」ことは起こりにくいだろう。

一方で、しばしば男性向けアニメ等で使われている手法であるが、そのような相手が「自分と似たような階層の」男性と親しく関わっている姿は、

その女性が関わっている男役が「自分の姿と代替可能」であるほど、自分と相手が関わっている可能性をイメージしやすくする。

「隙がある人ほどよくモテる」というが、隙とは自分の思うように相手を解釈できる余白のことであろう。

それはつまり、その相手が自分のことを好きになってくれる可能性を思い描きやすい、もしくは自分の期待する未来の中に相手を入れても違和感がないということである。

相手と付き合った時の可能性を想像するためには、相手の生活に何らかの改変が起こり、私と会う時間が生まれた時のことが想像できなければいけない。

すでに今の生活パターンや行動パターン、コミュニケーションパターン、交友関係などがガチガチに固まりすぎて、

変化する余地のなさそうな相手に対しては、このような可能性は感じにくいものである。

また、自意識過剰とは、自分で自分が他人にどう見られるかを決めつけてしまいがちということである。

自分で自分の見られ方を決めてしまっている相手に対しては、こちらで相手の見かたを自由に決めにくい。

それはつまり、相手に対して可能性を想像する幅が狭いということである。

「アンテ・フェストゥム的恋愛」の問題点について考えてみる。

このような「愛」は、対象となる相手の意向を無視して、自分の都合で勝手な「可能性」を空想し、その解釈を相手に投 影することでもある。

そのため、恋愛小説でしばしば描かれるような「相手に夢を抱きすぎて、本当の相手の姿を見れていない」ということが起こり得る。

たとえば、アイドルに対してストーカー行為を行う狂信的なファン、という像を考えてみよう。

確かに、アイドルは「可愛い女の子が自分のことを好きになってくれる」という夢(=可能性)を売っているような商売ではあるが、

「自分が相手を好きでいてくれる」という「可能性」は、どれだけ強度が高くとも、「現実」にはならない(してはいけない)、という一線を引いて楽しむものであろう。

だが、強すぎる強度の可能性は、時に現実認識を狂わせるかもしれない。

また、相手自身の意志や主体性を無視して、「見る側」の解釈の中に押し込めててしまうという点で、暴力的だと感じる人もいるだろう。

生きている人間を、「アイドル」という偶像として消費するような行為に対して、「やってはいけないこと」であるとか、「気持ち悪い」と考える人もいる。

特に、現代の人間関係に特有の「優しい関係」の倫理観では、このような「相手の意志を無視して相手の都合を決めつけること」は、批判の対象になる。

そのため、「優しい関係」の倫理観に強く親和している人ほど、このような行為は受け入れにくいかもしれない。

「人の好きになり方が分からない」という悩みの多くは、「優しい関係」の圧力に由来するものではないかと私は考えている。

2.私という存在が、対象との関わりの図式の中で成り立っているということ。

(*これを便宜的に「ポスト・フェストゥム的恋愛」と名付ける。「共依存」に近い恋愛の形であり、どちらかといえば「恋」より「愛」に近い。)

先ほどはパフェを見る女の子側の視点だったが、今度はパフェ側の視点で考えてみる。

パフェは「食べてくれる誰か」がいるから「食べ物」なのであって、

もし世界に人間という存在がなかったら、パフェが「食べられる」という可能性は成立せず、パフェは食べ物ではなくなってしまう。

パフェが「誰かに食べられる」という図式の中でのみ「食べ物」として存在できるように、

「私」という存在は、「私」を成り立たせる世界との関わりの図式の中でのみ「私」として存在できる。

パティシエは、目の前の材料をお菓子へと作り変えるからパティシエなのである。

医師は家で料理を作っている時は医師ではなく、病院で白衣を着て患者を診ることで医師として見なされる。

介護者は誰かを介護するから介護者なのである。

父親は子供がいるから父親なのであり、子供という存在がなかったら父親ではない。

このようにして、「私」という存在もまたパフェと同様に「ある可能性の中における、それが世界とどのように関わるかという図式」と共に理解される。

この解釈が、「私」のアイデンティティと呼ばれるものである。

例えば、「私は○○の夫であるから、○○を守らなくてはいけない」とか、「私は○○の妻として、毎日お弁当を作らないといけない」とか、

それがどのような規定であれ、それがその人にとって「意味がある」行為であり、その人の存在を成り立たせているならば、

それはその人のアイデンティティの一部であるといえる。

「私」という存在は、「ある可能性の中における、世界と関わりの図式」の中で規定される。

その図式の必要不可欠な構成要素として、その対象が組み込まれており、かつその関わりの質が「愛している」と呼ぶに足るものであることを、ここでは2つ目の「人を好きになるということ」の形として定義したい。

これはトートロジーのように思えるが、私はまさにこのようなトートロジー性を抜きに恋愛を語ることはできないと考える。

「恋人」という概念にしても、自分が「彼氏」であるという立場は、相手が自分の「彼女」であることによって成立する。

これには、どちらが始まりということはない。

彼氏や彼女という概念は、私と相手という要素によって形作られる「お互いの関わり方の図式」の中でしか成立しない。

この視点に立つとき、恋人関係とは、図式(構造)の方が先にあるのであって、個人が先にあるのではない。

上の一文が、日常によく見られる例とも合致していることを示したい。

しばしば(男性と)恋愛についての話をしていると、なぜ彼女が欲しいのかという質問に対して、

「まあ、承認欲求ですよね」という回答を得る。

つまり、「自分を必要としてくれる誰かが欲しい」ために、彼女が欲しいという。

ここでは「自分が必要とされたいから」彼女が欲しいのであって、誰か特定の個人のことが好きになったから彼女が欲しいわけではない。

つまり、個人が先にあるのではなく、「彼氏彼女関係」という図式の方が先に存在している。

ここでいう「彼女」とは、「彼氏」「彼女」という図式の中でしか存在しえない存在としての「彼女」、

私という「彼氏」抜きでは存在が成り立たない存在としての「彼女」であるのだから、

むしろここでは彼女が欲しいというよりも、「図式」が欲しいのだ、と言えよう。

自分と誰かと好き合っているという図式(=「彼氏彼女関係」という図式)の中へ入ることへの欲求が先にあるのであって、

「○○さんが好きだ」という気持ちが先にあるわけではないのである。

この図式は、初めのうちは単なる「彼氏彼女関係」などの、

社会が提示する「一般的な物語」(恋人関係ってこんな感じだよね、という図式)に過ぎないが、

共に過ごした経験やお互いの理解を通じ、より細かい規定を伴う図式へと進化していく。

「朝起きたらおはようを言う」とか、

「毎日妻の作った夕飯を食べる」とか、

「辛いことがあったら話を聞いてもらう」とか、

そういったものも「図式」の一つであろう。

「ポスト・フェストゥム的恋愛」は、自己規定(自己の可能性の規定)によるものであり、「○○するのが当然」という形で現れる。

女の子にとって、パフェが食べ物ではない可能性が考えられなかったように、

「ポスト・フェストゥム的恋愛」においては、自己の存在がある可能性の中に規定されており、他の可能性が失われている、もしくは弱まっている。

「妻が病気になったら看病をするのが当然」であるとか、

「いつも一緒にいるのが当然」であるといった形である。

一方で、その行為ができない場合は、「○○するべき(なのにできない)」という義務感や罪悪感として現れるだろう。

「彼氏なんだから、彼女の誕生日にはプレゼントをあげるべきだ」とか、

「恋人同士なんだから、月に一回は会うべきだ」とか

「結婚記念日を覚えているのは当然でしょ」などといった言葉に現れるだろう。

「ポスト・フェストゥム的恋愛」においては、自分に与えられた図式を守ることが重要なのであり、極論をいえば、相手がいなくても成立する。

例えば、若くして妻に先立たれた夫が、すでに両想いの相手がいるのに一緒になろうとしない、というような古風なシーンを考えてみよう。

夫が「一緒になるべき相手は前の妻以外にないのであり、他の女と一緒になるなんて考えられない」と言い、

両想いの相手を振り、毎年妻の墓参りをしながら、晩年まで独り身を貫いたとしよう。

この夫にとって重要なのは、「前の妻にとって夫」という存在で在り続けること、自己規定を守り続けることであろう。

妻はすでに死んでしまっているが、「夫婦」という図式を構成する要素としては、「妻の墓」がその代わりを為しており、

夫は妻の墓参りをすることを通して、「前の妻にとって夫」という存在で在り続けている。

また、「ポスト・フェストゥム的恋愛」においては、その選択が魅力的な未来につながらないとしても成立する。

先の夫の例でも、先立たれた夫は、他の女性と一緒になった方が幸せだったかもしれないが、

前の夫婦関係の図式の中に縛られ続けることを選んでいる。

別の例として、暴力的な夫に献身的に尽くしてしまう妻、という像を考える時、

妻は自分の献身的な行為が、決して魅力的な未来にはつながらないとどこかで分かっていても、

夫に尽くす妻、という形で作られてしまった自己規定を破ることができない。

共依存症とは、シンプルに言うと、ある相手との特定の関わりの中でしか自分の存在を規定できなくなった状態のことであり、より具体的には、「相手の利害のために、自分の利害を度外視して行動してしまう人」と、「自分の利害の達成のための意思決定や行動の決定権を他人に譲り渡してしまった人」のペアのことを指す。

過保護なママと自分の意志のない子供、というペアを思い浮かべると分かりやすい。

ママは、自分の存在の意味が「子供の面倒をみる」ことにのみあるために、子供が自分の手を離れていくことが考えられない。

一方で、子供は自分にとって必要なものがすべて親によって決められてしまっており、親の傀儡と化してしまう。

「ポスト・フェストゥム的恋愛」の特徴について考えてみる。

「ポスト・フェストゥム的恋愛」では、社会規範や倫理観に縛られやすく、義務感や罪悪感を発生しやすい。

一方で、次から次へと新しい刺激を必要とせず、常に同じような日常の繰り返しでも成立する、穏やかで安定した愛情である。

自分による自己の規定を土台としているため、それが本当に相手のためになっているかを無視してしまったり、独善的になることがある。

(先立たれたパートナーに向けて、私のことは気にせずに新しい恋をしてくれというメッセージを残すシーンはしばしばある。)

二つの「人を好きになるということ」が重なることについて。

「アンテ・フェストゥム的恋愛」は、自分が相手を解釈した時に生じる可能性、

「ポスト・フェストゥム的恋愛」は、自分が自分を解釈した時に生じる可能性が土台となっていた。

実際に恋愛が恋愛として成立するためには、この二つの可能性が重なり合うことが必要である。

この二つの重なり合う過程について考えてみたい。

「アンテ・フェストゥム的恋愛」において描かれる可能性の中には、必ずしも自分の存在が必要ない。

例えば、「前から憧れていた先輩に告白されて、天にも昇る気持ちだけど、実際にデートってどうやったらいいのか分かんない!」というシーンがしばしばアニメなどで描かれる。

これは、「先輩と付き合った時」という可能性に惹かれていたにも関わらず、

現実に「自分」が付き合った時のことを考えていないために起こる。

いわば、「先輩と付き合った時」という可能性に現実味がないからこそ、そこに自由な可能性を描くことができていたのであって、

現実に「先輩と付き合っている」のが「自分」であるとう制約がついたとたんに、先ほどまで魅力的だった可能性がとたんに恐ろしいものに変質してしまうのである。

だが、実際にデートの経験を何回も重ねていけば、

「自分が相手とどうか関わるか」という経験が積まれ、同時に

「自分が相手とどうか関わるか」の図式が形作られていくだろう。

先輩への理解も深まり、「先輩が自分にこんなことをしてくれる時」と言う形で、

期待の中に自分が登場するようになる。

このような過程を通じて、先輩へ投影されていた可能性は、自分の可能性と重なっていく。

以上が、「アンテ・フェストゥム的恋愛」から「ポスト・フェストゥム的恋愛」への移行である。

恋の後に愛が来る、としばしば言われるように、このような移行はしばしば起こり得る。

さて次に、「ポスト・フェストゥム的恋愛」から「アンテ・フェストゥム的恋愛」への移行を考えてみよう。

先ほどの、「誰でもいいから彼女が欲しい」という例について考えてみる。

すでに彼の中では「自分と彼女との関係の図式」は出来上がっている。

強度の違いはあれ、「彼氏として、彼女に対してどうやってふるまえばいいのか」および、

「彼女は自分に対してどんな関わりをしてくれるのか」というようなイメージは漠然とながら作り上げられており、

後はその彼女の席にハマる「誰か」が居ればよいのである。

その状態で、

「もしかしたらこの人なら私のことを好きになってくれるかもしれない」と思えるような人に出会うと、

その女性に対して「その人が自分の彼女の席に座ってくれる可能性」を期待し、投影するようになるだろう。

このような形で、「ポスト・フェストゥム的恋愛」から「アンテ・フェストゥム的恋愛」への移行が成立する。

おそらくこの二つは、両方の移行がドミノ倒しのように起こるようなものである。

一つの恋愛をどちらかに分類できるようなものではない。

なぜ「人の好きになり方が分からない」のか

「人を好きになるということ」が何なのかを今まで説明してきた。

では、なぜ今の世代は「人の好きになり方が分からない」人が増えてしまったのだろうか。

以下の4つの記事を参考記事として紹介したい。

・恋愛規範:「好きです」と「付き合ってください」の隔たりについて

*

の中に出てくる人物は、

相手へ高い期待を持つ「アンテ・フェストゥム的恋愛」をしているが、

相手へ期待する可能性の中に自分が登場していない。

一方で、

の中に出てくる人物は、

自分が愛されたいと思う「ポスト・フェストゥム的恋愛」の中に、

相手が存在していない。

このどちらにも共通するのは、

ここで描かれているどちらの「可能性」も、明らかに現実離れしていることである。

しかも、その「可能性」を現実のものにしていこうとする努力がここでは否定されている。

ここで恋愛感情を成り立たせている「可能性」の中では、

何もしなくても相手に好かれるという図式が描かれている。

彼らはこの理想的な可能性には惹きつけられているが、

この可能性の中に「自分」という現実の姿が入ってしまったとたん、

それはその可能性の中の「図式」を逸脱し、

その「可能性」は強度を失ってしまう。

ゴスロリの服に憧れる少女を考えると分かりやすいかもしれない。

ゴスロリの服は、服そのものとしては可愛いが、

いざそれを実際に着て似合う人物はきわめて限られる。

服を見ている時は、それを着てみたいと憧れるが、

実際にそれを着る段になると、自分の足の太さなどが気になって、絶対に可愛いとは思えない、と感じる。

恋愛を成り立たせている可能性も、ここでゴスロリ服に憧れる気持ちと似てはいないだろうか。

遠くで憧れている時は、とても魅力的に見えるが

実際にその可能性の中に「自分」が描かれることに耐えられない。

そのために、「恋愛ができない」という悩みが生じるのではないだろうか。

*

・恋愛規範:「好きです」と「付き合ってください」の隔たりについて

これを読むと、日本では、「それぞれの個人」よりも「図式」の方に重きを置いてるのではないか、と思わされる。

つまり、日本人は「友人関係」と「恋人関係」が区別されており、その間に深い溝があるのではないか。

相手を好きになったからこういった行動をする、というよりも、私とあなたは「恋人関係」だからこういうことをする、という考え方が根強いのではないか。

日本人にとって、「告白」つまり「付き合ってください」という言葉は、

私と一緒に「恋人関係」という図式に入ってくれ、と要求することである。

「友人関係」が「恋人関係」になった途端、その関係には激変が起こる。

例えば、こんな日本ではこんな感覚を持つ人は多い。

・「友人関係」ではSEXは許されないが、「恋人関係」ではむしろSEXをしていないのは変。

・日本は「友人関係」では男女が二人で出かけることですら「ふしだらな行為」だが、「恋人関係」では、月に一回くらいは二人で会うのが当然。

など、「友人関係」と「恋人関係」では、二人を縛る倫理観やルールが全く異なる。

このような「図式」の強さは、「好き」と「好きじゃない」の間に深い谷を作ることになる。

「男女」は、「友人関係」の状態では、手をつなぐことも二人で出かけることもできない。

一方で、「恋人関係」の状態、つまり「お互いに好き合っている」状態では、濃密なスキンシップを取ることが当然とされる。

岸から反対の岸まで飛び越えるには「告白」しかなく、

「告白」までは、相手を好きだというような気持ちがあれば自然と行うような行為をすることは許されない。

だが上のような考え方は、「アンテ・フェストゥム的恋愛」には当てはまっても、「ポスト・フェストゥム的恋愛」には当てはまらない。

先に指摘したように、「人を好きになるということ」は、トートロジー性を成立の土台としている。

「私」という存在が「相手を不可欠とする関わりの図式」の中で規定されることが「人を好きになるということ」なのであって、先にあるのは関わりであり、「相手と自分が関わっている図式」がある。

自分を構成する要素の中にその相手が不可欠な存在として入り込むことを「好き」と呼んでいるのである。

「相手を好き合うという図式の中に入っていること」を「人を好きになるということ」と呼んでいるにも関わらず、

「人を好きになったら」、告白という儀式を通して、「相手と好き合うという図式に入る」という順番は明らかにおかしい。

もう一度言うと、「ポスト・フェストゥム的恋愛」においては、

「好き」だから「関わる」ようになるのではなく、自分が「関わっている」という在り方で規定されていることそのものを「好きという気持ち」で呼んでいるのである。

このような考え方は、人間を完璧な自由意志を持つ存在とする視点では生まれてきにくいが、

現象学や構造主義などの視点を取り入れることで納得しやすくなる。

*

もう一つ述べておこう。

現代社会は、自分の自由に「可能性」を描きにくい社会である。

私はこのことを、「解釈の権限が、”私”から、”他者”や”客観”へ移行した」としばしば表現している。

解釈の権限、とは、それがどのような意味を持つのかを決定する権限のことである。これが”他者”や”客観”へ移行するということは、今まで私が意味を決めていたもろもろのことが、他人や客観性によって決められるということである。

例えば、セクハラについて考えてみる。

自分は相手への好意からやったことであっても、相手が「セクハラ」だと認定すれば、その行為は社会的には「セクハラ」として扱われるようになる。このようなルールに身を置いていれば、自然と「自分の振る舞いが相手にどう受け取られるか」の方に意識が向くようになる。

例えば、電車の中の痴漢についても考えてみる。

男性の中では、痴漢と間違えられないように、混んだ電車の中では両手を上げておく、という行為はかなり広がっている。これはなぜかというと、痴漢冤罪においては、明らかに被害者側の女性の意見の方が加害者の意見よりも通りやすいからである。もし「自分が下げていた手が相手の尻にたまたま当たって」、それが女性側から「痴漢」として認定されてしまえば、それは社会的には「痴漢行為」になる。自分にとっては「たまたま当たってしまっただけ」でも、その言い分は通らない。相手の見方のほうが優先される。

また、今まで自由に想像を膨らませる余地のあった「未知」の部分がどんどん「客観的な知識」によって失われていっていることも大きい。

「これを身に着けると恋愛が成就する」という売り文句のお守りがあったとしても、「そんなの科学的に在り得ない」と思ってしまうのは、「世界は物理法則にしたがって動いているハズだ」という事前知識があるからである。

科学が絶対的な正しさを持つ限り、可能性は、「客観的事実」に反しない範囲でしか描かれ得ない。

事前知識は、このお守りが自分の恋愛を成就させるという可能性を否定する。

このような解釈の権限の移行を加速する要因について、いくつか書き出してみた。

・情報社会化 : 昔よりも情報に溢れるようになったこと。例えばネット上には「はじめてのデートでやってはいけない7のこと」とか、「地雷女子と思われる三つの特徴」とか、そういう記事が溢れている。今までは手に入らなかった「他人は自分のことをどう思うのか」という情報に溢れている。また、結婚後の生活や子育てに関する他人の情報などが増えるほどに、「結婚したら幸せになれる」とか「子供を産んだら幸せになれる」という期待は描きにくくなる。

・「優しい関係」の圧力:相手の意志を無視して、相手に自分の期待を勝手に投影することを批判する圧力。また、自分の好意を相手がどう思うかを踏まえず、自分の考えを押し付けることを批判する圧力。

例えば、ナンパは「恥知らずな行為」である、と感じる人が増えているだろう。

・価値観の多様化と自由意志的恋愛の広まり:価値観は人それぞれ、という考えが広まると、自分の勝手な判断を信じにくくなる。例えば、昔は恋人同士ならば彼氏が彼女を押し倒してもOK、という感覚があったかもしれないが、今ではそんなことをすればデートDVと呼ばれかねない。価値観が多様化し、しかもどの価値観も尊重されるとなると、もしどれか一つの価値観に反すればそれでアウト、批判の対象になる。とすれば、「客観的に問題の無い範囲で」行動するしかなくなる。

このような「窮屈な」環境も、恋愛ができない原因の一つであるように思われる。

これはどうやら「客観的に正解と見なされる」恋愛をしないといけない感覚を生んでいるように思う。

だが、「客観的に正解と見なされる」恋愛などというものは存在しない。

「正しい恋愛」の図式を探して彷徨っているような印象を覚える。

*

以上、いろいろ述べてきたが、

「恋愛の仕方が分からない」人の感覚を一言で集約するならば、

『私の為す(or考える、実行する)”恋愛"が、[恋愛]になり得ない』

ということになると思う。

[恋愛]とは、「アンテ・フェストゥム的恋愛」もしくは「ポスト・フェストゥム的恋愛」のどちらでも構わないが、「恋愛関係の図式」のことである。

恋愛とは、相手とこのような関わりをするものだ、というイメージ。

そのイメージに、自分のやっている"恋愛"が届かない。

それゆえに、恋愛のやり方が分からない、ということになるのではないか。

そしてこのようなギャップは、しばしば

[恋愛]が「アンテ・フェストゥム的恋愛」もしくは「ポスト・フェストゥム的恋愛」のいずれかに偏っているために起こるように思える。(たぶん)

いずれの「可能性」も、相手への高すぎる期待、もしくは自分への強すぎる自己規定のために、あまりにも制約が厳しすぎて、

相手の存在(もしくは自分の存在)を受け入れるだけの緩さがない。

このギャップ、つまり、現実離れした期待や自己規定が生まれる要因はいくつでも挙げられるだろうが、

大きな要因に、「外から見た恋愛」と「中から見た恋愛」の違いがあるのではないかと思う。

一つ似た例を挙げるのであれば、「着ぐるみヒーローへの憧れ」について考えてみたい。

街中のヒーローショーなどで、誰かが困っている時に颯爽と現れ、悪役を倒すヒーローが出てくる。

舞台の上の彼らに憧れはしても、地道な稽古と努力を積みながら、実際に着ぐるみの中で汗だくになって動く身に「なりたいか」と言われると、迷うことがある。

似たように、表向きの[恋愛]像には憧れはしても、実際に自分が"恋愛"をやっていると、何かが違う、と感じることもあるだろう。

表向きの[恋愛]像は、その人にとっての恋愛という図式を規定する。この図式が高度に規定されればされるほど、"恋愛"は[恋愛]に届きにくくなる。

おそらく、必要なのは、恋愛の多様性を認めることだ。

恋愛に決まった枠はない。

目的地を見定めるためには目的地をできるだけきっちり定義したくなるのが人間というものではあるが、

「人を好きになること」というのは、きっちり定義しようとすればするほど遠のいていくものである。